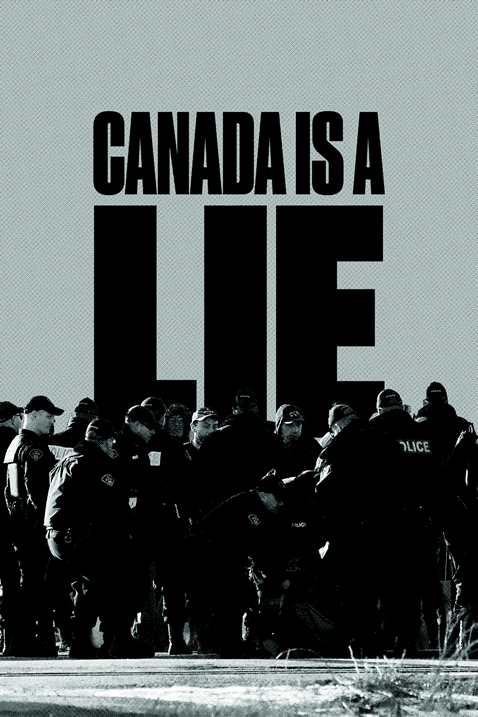

Dans un article relatant son arrestation dans le Yintah, alors qu’elle couvrait la défense du territoire et l’intervention de la police coloniale, la journaliste Amber Bracken du Narwhal se rappelle que les travailleurs du chantier CGL saluaient les camions de la GRC remplis des arrêté·e·s autochtones et de leurs allié·e·s.1 On comprend sans difficulté pourquoi de larges pans de cette sous-classe2 de travailleurs doivent être antipathiques aux politiques anticoloniales ou de la décroissance: ces politiques s’opposent à des projets qui permettent à une partie de la classe ouvrière – une partie majoritairement masculine et blanche – de trouver acheteur pour sa force de travail, souvent à bon prix.

Si l’on souhaite trouver une résolution pacifique à ce conflit entre entre cette sous classe ouvrière et la communauté autochtone, il faut proposer l’implémentation de politiques anticoloniales et de décroissance qui rendent impossible ce conflit. Autrement dit, il faut anticiper les problèmes qui vont survenir lorsque les ouvriers de CGL perdront leur emploi. En effet, la travailleuse ou le travailleur, qui se trouve dans la position du « vendeur de sa force de travail », s’iel n’est pas intéressé·e par ce que le capital fera de son travail, iel est quand même pieds et poings liés par ses besoins de base comme se nourrir, se loger, etc.3 Et c’est sans compter sur l’appartenance identitaire à certains types d’emploi: le mythe des «oilmen» par exemple, formant une partie importante de la culture dans plusieurs régions de l’Île de la Tortue. Il est donc fort probable que la travailleuse ou le travailleur se portera volontiers à la défense, peut-être pas de son maître – de son patron, de son gouvernement qui endosse le projet – mais bien d’abord de son droit au travail, à ce travail particulier. Travail qui ne saurait être garanti sans l’exploitation d’une ressource sur un territoire. Notre bâtisseur de pipeline s’identifie à la marchandise qu’il produit pour son patron, en oubliant qu’il est lui-même une marchandise pour le patron.4 Il entretient effectivement un rapport problématique à cette marchandise parce qu’elle est à la fois sa vie – son gagne-pain, mais aussi son temps, donc sa vie – et sa perte. Sa perte parce que, même avec un bon salaire, ce qu’il gagne en construisant le pipeline n’est qu’une fraction de ce que les actionnaires feront une fois qu’il sera construit. Et aussi, parce que ce pipeline conduit à la catastrophe climatique, et donc à sa propre mort. Mais il semble que notre bâtisseur de pipeline, quand bien même sut-il qu’on le vole, dans le contexte actuel, ne pourrait pas vouloir ne plus avoir d’ouvrage.

Comme pour plusieurs autres secteurs ouvriers, mais aussi pour une abondance de «bullshit jobs», l’anticapitalisme – en particulier en tant qu’il est et doit être anticolonial et pour la décroissance – pose un problème de vocation. Certainement, l’arrêt consensuel d’un secteur d’activité ne peut avoir lieu sans la garantie que d’autres moyens permettront de subvenir aux besoins des personnes qui perdraient leur emploi, et dans la mesure où la masse de travail socialement reconnue comme nécessaire l’exige, un encadrement bienveillant de réorientation. Dans les conditions actuelles, on pourrait par exemple étendre l’assurance-emploi et les programmes de formation à ces futurs chômeuses et chômeurs climatiques, celleux dont l’emploi devra être aboli.

Pour le moment, aucun·e anticapitaliste n’est en mesure d’assurer aux employé·e·s des agences de pub et aux ouvrièr·e·s des puits de pétrole une situation similaire à celle qu’iels ont en ce moment. Il est fort probable que, dans les circonstances présentes, nous ne pourrons résoudre cette contradiction entre ce que notre situation historique actuelle exige et ce que ces ouvrièr·e·s en voie de disparition possèdent. Néanmoins, il vaut la peine de mettre en lumière la mesure dans laquelle les jugements politiques concernant un secteur de l’activité humaine en impliquent d’autres, et à quel point un tel changement nécessite l’implémentation de changements radicaux (et donc de perspectives radicales).

L’argument selon lequel il faut construire des pipelines pour nourrir l’économie ne tient pas la route. Il impliquerait que la croissance économique augmente la richesse nationale, dont bénéficieraient de larges pans de la population. Le discours productiviste de la classe possédante oppose donc mouvement écologiste et intérêt ouvrier en affirmant que seule la croissance peut amener des meilleures conditions de vies pour les travailleur·se·s. Or, rien n’est moins sûr: la croissance économique des trente dernières années a mené à un appauvrissement général de la population, en particulier si l’on observe la part des revenus consacrée à l’alimentation et au logement. Tous les pipelines construits dans les trente dernières années – et il y en a eu beaucoup – ne nous ont pas enrichis, bien au contraire!

Les syndicats corporatistes et les partis politiques réformistes, pour leur part, ne répondent pas non plus à l’appel de l’urgence climatique, du moins pas dans la mesure nécessaire. Il serait tout à fait invraisemblable qu’un·e chef·fe syndical·e annonce demain matin que les mineur·e·s font grève contre l’extractivisme. Le problème de l’écologie n’en est pas moins celui de la production. On a beaucoup observé – à raison! – que les intérêts de la classe ouvrière blanche des pays impérialistes sont plus souvent qu’autrement en conflit, à différents degrés, avec ceux des classes dominées des régions dominées par l’impérialisme et des régions colonisées.5 Peut-être que notre bâtisseur de pipeline ne verra pas son mode de vie complètement bouleversé par les changements climatiques. Toutefois, la perte de productivité de l’agriculture va toucher en grande partie les pays les plus pauvres, dont certains consacrent plus de 50% de leurs revenus à l’alimentation. La solidarité syndicale qui prendrait au sérieux la catastrophe climatique aurait à poser le problème du travail dans les secteurs qui nuisent à la survie des travailleur·se·s.

Le cas particulier qui nous a servi d’exemple, celui de notre bâtisseur de pipeline plein de révérence, ou pire, de camaraderie pour la police, démontre assez bien combien l’activité de cette sous-classe – qui participe de ce que l’on pourrait nommer l’aristocratie ouvrière – est corrélée à des violences de toutes sortes. Violences policères, comme le rapporte Amber Bracken, mais aussi sexuelles et racistes, comme le rapporte les communautés Wet’suwet’en de la région.6 Nous ne pouvons pas nous déresponsabiliser de ce qui a lieu en notre nom, en celui d’une économie qui rend souvent possible notre relative qualité de vie, de l’État qui prétend nous représenter. Cela ne veut pas dire que nous soyons tou·te·s dans le même bateau, ou portions les mêmes responsabilités, même si nous en partageons certainement une part.

Les discours qui veulent peser le poids de notre impact sur les écosystèmes où l’on s’inscrit parlent des effets de l’activité humaine. Pourtant, on sait bien que ce sont surtout quelques humains déterminés, agissant pour leur intérêt dans les circonstances et les exigences de l’économie capitaliste, qui ont organisé en connaissance de cause un marché mondial écocidaire. Et quand même on sait bien que des modes de productions non capitalistes pourraient être tentés d’utiliser des énergies fossiles, il est incontestable que la propriété privée des moyens de production est un obstacle majeur à une éventuelle transition. La résistance actuelle aux divers projets polluants doit donc passer par l’impératif de contrôler la production, non moins que le devaient les luttes ouvrières du siècle dernier. Là, on peut spéculer, faut-il un léninisme vert comme le propose Malm?7 Peut-on démocratiser la production d’une manière décentralisée et participative, et éviter la destruction, l’exploitation, le colonialisme et l’impérialisme?

Peu importe la solution, on s’entend sur une chose: bien plus que des luttes de classes périodiques (lutte pour les salaires, pour des bénéfices sociaux, pour la réduction des heures, etc.), la catastrophe climatique nous assure qu’il faudra apprendre à faire sans les banquier·e·s. Nous savons quelles décisions iels prennent et connaissons les intérêts qui régissent leurs raisonnements, et il semble qu’iels ne peuvent pas, ne doivent pas, être mis·es en charge de l’économie. Les personnes qui s’opposent aux projets extractivistes en territoire colonisé ne sont certainement pas des capitalistes, et iels sont réprimé·e·s avec les moyens qu’a développés l’État bourgeois pour réprimer ses ennemi·e·s.

Est évident à qui profite le crime. Ce sont les capitalistes qui détruisent la terre quand ils achètent nos mains, quand ils nous forcent à prendre le volant pour aller travailler, quand notre seule option est d’acheter des produits transportés vingt fois, quand ils poussent pour la construction d’une route, d’un tunnel, d’un pipeline. Il est devenu très clair au cours des vingt dernières années qu’il était insuffisant de refuser ces actes seul·e. Il faut organiser ensemble la sortie du capitalisme, la reddition des terres et la cessation de l’extraction des ressources fossiles. Et en attendant bloquer tous les projets écocidaires que l’on peut.

Notes:

1. Voir https://thenarwhal.ca/opinion-amber-bracken-rcmp-arrest/

2. Par “sous-classe” on entend une partie d’une classe sociale. Par exemple, la classe ouvrière peut être fragmentée en sous-classes, dépendant de si elle est syndiquée, s’il s’agit d’une main d’oeuvre qualifiée ou non, etc. Un exemple historique sont les “trade unions” américains, qui refusaient de syndiquer les personnes non-qualifiées et/ou non-blanches. Les “trade unions” formaient donc une sous-classe exploitée, mais quand même privilégiée par rapport à d’autres: https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Workers_of_the_World#Founding

3. Depuis le procès de Nuremberg, les travaux de Sartre sur la liberté, et les écrits d’Arendt, on ne peut pas dire que les employé·e·s ne soient pas responsables des conséquences de leur travail. C’est une part de responsabilité moindre que celle des possédants, mais pas nulle.

4. Les manuscrits de 1844 de Marx décrivent l’aliénation des travailleuses et travailleurs dans le système capitaliste, notamment sur le fait qu’ielles ne sont plus alors que des marchandises. Et comme une marchandise, ielles se déprécient avec le temps. Un exemple serait les travailleuses et travailleurs d’entrepôt, qui sont jeté·e·s comme un bas troué après s’être blessé·e·s. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuscrits_de_1844#Homme_comme_marchandise

5. « En pays colonial, disait-on, il y a entre le peuple colonisé et la classe ouvrière du pays colonialiste une communauté d’intérêt. L’histoire des guerres de libération menée par les peuples colonisés est l’histoire de la non-vérification de cette thèse. », dans Pour la révolution africaine, Frantz Fanon, “Petite collection Maspero”, 1969 [1964], p. 78.

6. Voir https://thenarwhal.ca/b-c-failed-to-consider-links-between-man-camps-vio...

7. Voir https://jacobinmag.com/2020/06/andreas-malm-coronavirus-covid-climate-ch...