Comme on vient de le voir, les États, les patrons et les élites ont mis en place tout un système répressif pour contrôler leurs propres populations. Et contrairement à elles, leur bras armé, lui, ne connaît pas de frontières et est d’autant plus redoutable.

Si nous avons en Occident le luxe de l’oublier, la guerre n’en est pas moins omniprésente dans le monde. Et le plus souvent, ce sont les pays riches qui la mènent, au loin, afin de défendre leurs intérêts économiques, sans égard pour les souffrances des populations locales. Les exemples ne manquent pas: les conflits actuels se comptent par dizaines.

Ce nombre s’explique par le fait que le système capitaliste et les guerres s’entre-nourrissent. Bien évidemment, les guerres n’ont pas attendu le capitalisme pour sévir, l’histoire de l’impérialisme nous le rappelle; leur relation n’en est pas moins incestueuse. Celui-ci dépend très certainement d’elles pour survivre: elles comptent parmi ses meilleurs outils pour « redresser l’économie » lorsqu’elle flanche, usurper les richesses naturelles, mater les révolutions... Il est donc tout à son avantage d’en encourager la perpétuation. Inversement, les guerres trouvent dans le capitalisme le terreau idéal pour s’épanouir, en ce qu’il prône la compétition, la rivalité, et est toujours à la recherche de nouvelles possibilités d’expansion.

On voit cette logique à l’œuvre dans les politiques belliqueuses des États riches. Pour eux, rien de tel que de puiser dans les deniers publics pour investir dans l’industrie locale de l’armement (au détriment des programmes sociaux), afin d’aller sécuriser leurs investissements à l’étranger. Non seulement ils satisfont ainsi aux exigences de ceux qui dirigent vraiment (banques, industriels, actionnaires de compagnies de matériel militaire et autres acteurs du complexe militaro-industriel), c’est en plus une façon commode de détourner l’attention des habitant-e-s de leurs problèmes réels et de s’autolégitimer ‒ l’histoire est écrite par les gagnants... Cette stratégie est devenue un modus operandi pour les États-Unis, parfois appuyés par leurs alliés.

Les pays riches l’ont également utilisée pour contrer la « menace » de régimes politiques non capitalistes (au Vietnam, au Salvador, au Nicaragua... la liste est longue). Ces attaques n’étaient pas motivées que par des gains financiers immédiats, mais aussi par la volonté de tuer dans l’œuf toute possibilité de système alternatif: le capitalisme doit rester le seul paradigme imaginable afin de bien fonctionner. Il doit rester une « idéologie invisible », c’est-à-dire un choix qui n’a pas l’air d’en être un.1

Cela dit, l’aspect financier demeure central dans la plupart des cas. Dans le monde occidental, on sait que ce sont les deux grandes guerres qui ont remis à flot une économie qui périclitait; actuellement, celles menées au Moyen-Orient, par exemple, visent le contrôle de pays clés pour l’exploitation et la distribution de pétrole. Tout cela au prix (souvent invisibilisé) de vies humaines, d’atrocités commises sur des innocent-e-s, de dommages environnementaux irréparables... L’argent n’a pas d’odeur, mais est imprégné de sang.

D’hier à aujourd’hui, le nerf de la guerre

Il serait impossible de dresser l’inventaire exhaustif de tous les conflits armés que l’humanité a produits au fil des siècles. Il n’est toutefois pas difficile de dégager le schéma reproduit de fois en fois. En effet, les différentes formes que prennent les affrontements ne sont que les multiples incarnations d’un même but: l’enrichissement – et, par extension, la puissance – d’une collectivité, ou du moins de sa classe dirigeante, au détriment d’une autre (nécessairement).

Qu’il s’agisse des guerres impérialistes, colonialistes, froides, totales ou de basse intensité, elles fonctionnent toutes selon un même schème: peu importe l’argument invoqué pour lancer des milliers de gens dans la mort, on retrouve toujours au bout du compte, en filigrane ou au cœur même du litige, la cupidité.

Ainsi, dès le XVe siècle, les royaumes européens se lancent dans une série de guerres colonialistes – on peut penser à l’asservissement de l’Afrique autant qu’à la « découverte » de l’Amérique. Cette course aux colonies vise l’annexion de territoires outre-mer pour obtenir un avantage concurrentiel en s’appropriant leurs richesses (épices, minerais, etc.) et en exploitant leurs populations. Il semble en effet qu’il était devenu impossible de poursuivre toute croissance en Europe: l’exploitation de la classe ouvrière locale ne suffisant plus à satisfaire la cupidité des gouvernants, il fallait exporter le modèle.

C’est ainsi que sont décimés les peuples autochtones, assassiné-e-s les résistant-e-s, piétinées les coutumes indigènes, pour que l’élite européenne puisse s’abreuver de thé et de café et se parer de soie et de fourrures. Ce modèle fonctionnera pendant très longtemps, tout à l’avantage des colonisateurs.

Ce n’est que bien plus tard que les hostilités reprennent en Europe même: les deux guerres totales du XXe siècle furent le fait de la volonté d’expansion d’empires qui commençaient à s’y sentir à l’étroit. En 1914, ce qui avait commencé par une offensive impérialiste dégénère en conflit mondial, notamment à cause du ralentissement de l’économie américaine (dû entre autres au faible pouvoir d’achat des travailleurs et travailleuses): pour les États-Unis, l’entrée en guerre constitue une occasion en or de remplir les coffres de l’État...

Le scénario se répète en 1939; nul ne niera les atrocités commises par le régime nazi, mais il est difficile de croire que le gouvernement états-unien aurait bel et bien investi dans ce conflit s’il n’avait eu l’opportunité d’y gagner gros, en contrats de reconstruction, diffusion de l’idéologie américaine2, etc. La Seconde Guerre mondiale a aussi pour avantage (du point de vue des dirigeants) de diviser le mouvement ouvrier, qui ne peut dès lors plus se permettre d’être internationaliste: ce serait là une marque de trahison envers la Patrie.

Mais plusieurs compagnies n’hésiteront pas, elles, à collaborer avec le régime nazi. On retrouve au banc des accusés GM et Ford (construction de camions, chars d’assaut et avions), IBM (gestion des trains de déportation, système de numérotation des prisonnièr-e-s dans les camps de concentration), Standard Oil (essence pour les avions), Coca-Cola (le Fanta aurait été l’équivalent nazi du Coke distribué aux soldats américains), Hugo Boss (uniformes), plusieurs banques, donc Chase (gel des avoirs de Juifs et Juives, ensuite transférés aux autorités allemandes) et bien d’autres. Le patriotisme, visiblement, ne pèse que sur les classes opprimées.

Après les deux guerres mondiales survient la guerre froide, cet affrontement essentiellement rhétorique (au Nord) qui voit deux grandes puissances, les États-Unis et l’URSS, se défier par l’accumulation d’armes nucléaires. Cette surenchère profite évidemment aux producteurs d’armes eux-mêmes, mais également aux gouvernements, qui peuvent se servir de l’excuse pour se dégager de leurs responsabilités à l’égard de leurs propres citoyen-ne-s et limiter leurs libertés. Cela devient également l’argument parfait pour justifier différents affrontements par pays interposés (au Sud) auxquels se livrent les grandes puissances dans le but de défendre leur position géopolitique – c’est-à-dire, au bout du compte, leurs profits.

Ainsi les guerres néocolonialistes deviennent la nouvelle norme à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. C’est toujours en vue d’obtenir des ressources que sont encouragées des guerres intestines dans les pays qui en regorgent: les conflits sont un excellent moment pour accaparer les richesses locales, lorsque les populations sont aux prises avec les horreurs quotidiennes des affrontements armés... On peut prendre l’exemple du Congo-Kinshasa, où plusieurs entreprises minières canadiennes ont profité de la deuxième guerre, qui s’est échelonnée de 1996 à 2003, pour conclure des contrats léonins leur permettant de retirer les richesses du sous-sol congolais en toute impunité, et souvent sans débourser la moindre redevance. Ce type de tactique se complète d’une panoplie d’outils de domination économique, comme les prêts à taux usuraires, les investissements assortis de conditions accablantes et les embargos.

Récemment, ce sont les « missions de paix » qui se multiplient (l’Afghanistan en est un bon exemple). Leur nom l’indique, ces interventions menées par des pays occidentaux, sous le couvert des Nations Unies, ont pour but de « pacifier » des régions déstabilisées par des conflits internes. L’objectif officiel est de « libérer » les populations locales.

À première vue, la décision d’intervenir ou non dans un conflit armé se déroulant au loin peut sembler liée au hasard: ce n’est ni la violence des affrontements, ni le nombre de morts, ni les violations des droits de la personne qui justifient l’arrivée de troupes armées jusqu’aux dents... Par exemple, bien que la violence ait longtemps fait rage en Sierra Leone et au Darfour, personne n’avait l’air trop pressé d’y mettre fin. En y regardant de plus près, on voit bien que la seule constante, c’est la poursuite des avantages politiques ou financiers des grandes puissances.

Finalement, toutes ces guerres ont en commun d’être intéressées: elles visent à maintenir en place les systèmes de domination mondiaux. Il est dans l’intérêt des régimes capitalistes de voir leur mode de vie adopté partout dans le monde, puisque celui-ci est lié à la consommation d’innombrables produits qui les favoriseront sur la scène financière mondiale, et ils sont prêts à tout pour parvenir à leurs fins (il en va de leurs profits trimestriels, tout de même). La violence semble un des moyens de prédilection du capitalisme pour étendre son influence partout sur le globe.3

Intérêt national et patriotisme

Pour justifier leur quérulence et faire semblant que toutes ces guerres sont inévitables, certains dirigeants n’hésitent pas à invoquer l’intérêt national. On présente chaque pays comme un groupe parfaitement soudé autour de ses élus, mais ce mensonge ne sert que la classe politique, qui prétend représenter la population vu qu’elle dirige.

C’est ainsi qu’on tente de légitimer, par exemple, le meurtre d’enfants par la défense de la collectivité. Mais, en réalité, qu’ont à gagner les habitant-e-s d’Israël des attaques de son armée contre des civil-e-s de la Bande de Gaza? Qu’ont à gagner les humains de l’extermination de leurs semblables, quelles que soient les justifications qu’on leur sert?

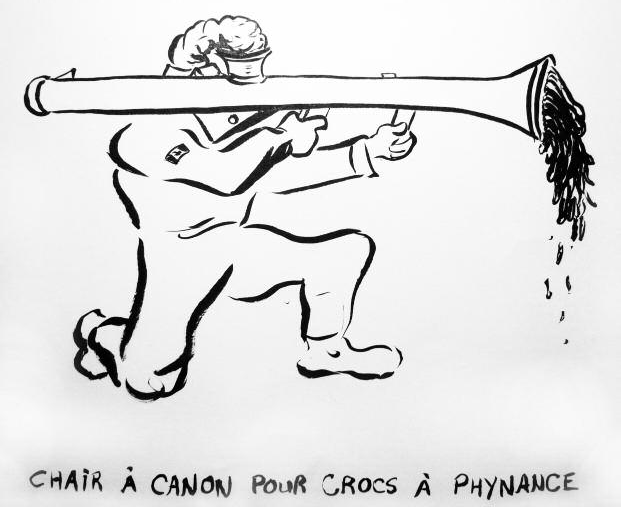

Dans les faits, et bien qu’on n’ait de cesse de leur répéter le contraire, les citoyen-ne-s des pays qui exportent la guerre en souffrent également. Ce sont souvent les plus opprimé-e-s qui s’enrôlent – et, s’ils et elles ont la chance de survivre, reviennent mutilé-e-s, psychologiquement meurtri-e-s, marqué-e-s à vie. Les médias ferment les yeux sur tout cela et relaient généralement les mensonges patriotiques qui servent les intérêts des dirigeants. En exaltant des valeurs fabriquées de toutes pièces comme l’Honneur, l’amour de la Patrie, le sacrifice pour la Nation et autres mièvreries meurtrières, la logique guerrière place en fait la survie de l’État au-dessus de celle de sa population. En plus d’être, comme on l’a vu, un outil économique, la guerre sert donc également à renforcer un certain mode de vie, certains mensonges nécessaires à la préservation de l’ordre capitaliste.

Car chaque État-nation est certainement une construction. Il existe bien, dans les faits, une certaine parenté entre résident-e-s d’un même lieu: de culture, de langue ou d’intérêt (jusqu’à un certain point). Mais l’idée selon laquelle chaque individu d’une communauté bénéficie et dépend d’un État fort est non seulement erronée, elle est complètement tordue.

En vérité, les agissements des décideurs ont d’énormes impacts sur la vie des citoyen-ne-s. Si on prône le courage dans les tranchées, c’est pour mieux immobiliser les gens dans leur vie courante. On impose l’obéissance en posant comme modèle le valeureux soldat – il est allé, lui, mourir au loin pour la Patrie, quel-le-s ingrat-e-s iraient s’en prendre à l’Ordre qu’il défendait? Toute guerre constitue donc une façon de mater les velléités de révolte, de poser le seul cadre où la violence est acceptable, et même nécessaire et souhaitable.

Monopole de la violence et stratégie de division

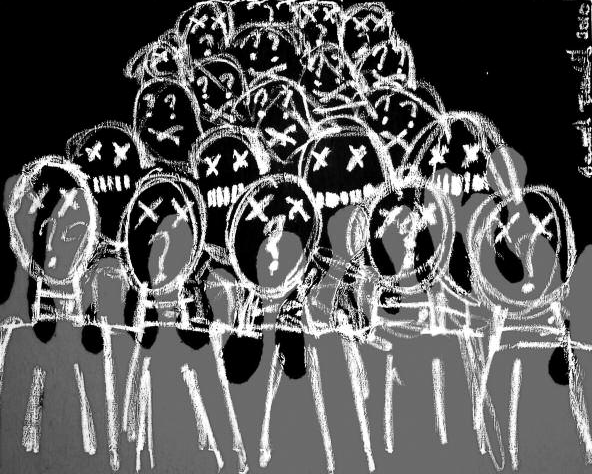

En s’appropriant le monopole de la violence légitime, l’État dicte à quel moment il est juste et bon pour un humain d’en tuer un autre. À grand renfort de culture guerrière (films et jouets violents, jeux vidéo FPS4, etc.), il conditionne les futurs soldats et se permet de canaliser leur violence à son avantage, sans que soit remis en cause le cadre capitaliste au sein duquel nous évoluons. Sa proposition, il faut le dire, est tentante: les enjeux se retrouvent subitement singulièrement simplifiés. Le manichéisme réconfortant d’un ennemi qui serait intrinsèquement mauvais, alors que notre camp est intrinsèquement bon, flatte l’esprit humain.

Celui que l’on désigne comme l’ennemi devient la cause de nos malheurs ou, à tout le moins, l’exutoire idéal à notre mal-être. Le juif se retrouve responsable de notre pauvreté (et non l’élite), le taliban constitue la plus grande menace à notre liberté (et non l’État).

Le meurtre, normalement interdit et puni d’emprisonnement (sinon de mort), devient légal s’il est le fait d’un policier et héroïque s’il est le fait d’un soldat. Le viol, illégal sur papier (bien qu’il soit peu découragé dans la culture patriarcale), reprend ses lettres de noblesse en temps de guerre. De même pour la torture et le vol.

Ainsi les horreurs s’accumulent. À la lumière des conflits se révèlent la violence et la cruauté du système. Outre les morts, viols, blessures, séquelles physiques et psychologiques, les guerres participent à la destruction de l’environnement (on pense à l’agent orange de Monsanto, aux essais nucléaires, à toutes les matières chimiques déversées, à la fabrication de l’armement, etc.). C’est, au bout du compte, toute la vie qui est bafouée.

La guerre s’attaque également à ce qu’il y a de plus beau chez l’humain. Sa logique même est de dresser des peuples les uns contre les autres, d’opposer des humains à des humains, mais aussi de les formater pour en faire des automates obéissant à leurs supérieurs. L’obéissance implique nécessairement une déresponsabilisation (face aux actes perpétrés), mais également une négation de soi. Le subalterne, plus encore celui qualifié de « matériau humain », n’a pas à réfléchir, sentir, vouloir: il est dépossédé de lui-même, manipulé, il sert.

En cela, guerre et capitalisme se répondent parfaitement puisqu’ils partagent le but d’assujettir, de dominer, d’instrumentaliser.

Notes

- C’est seulement ainsi que la phrase « Rien n’est gratuit » peut avoir l’air d’une vérité éternelle, plutôt que de se dévoiler telle qu’elle est: le discours orienté d’un groupe qui a avantage à ce qu’on y croit.

- On n’a qu’à penser au plan Marshall, à Coca-Cola, à la création du FMI, etc.

- Les interventions militaires ont aussi pour but de maintenir des peuples en esclavage. Les pays du Nord ont en effet besoin d’avoir accès à des ressources humaines et matérielles à bas prix afin de maintenir leur niveau de vie privilégié. C’est ainsi que l’on garde les Palestinien-ne-s en esclavage afin de faire rouler l’économie israélienne, les Haïtien-ne-s en esclavage afin de nous approvisionner en bébelles de toutes sortes (notamment des t-shirts pas chers), les Africain-e-s en esclavage afin de nourrir les industries minières et manufacturières, etc. La guerre en Irak, par exemple, n’avait pas tant pour but de créer un pays capitaliste, que de sécuriser l’accès à un pétrole abordable (et d’en couper l’accès à la Chine et à la Russie). Dans le cas de l’Afghanistan, nos avantages étaient nombreux: l’oléoduc au nord du pays, le gouvernement fantoche que nous avons mis au pouvoir, les bases militaires occidentales...

- First-person shooter: ces jeux vidéo en vue subjective à la Call of Duty qui permettent de vivre une « mission » de guerre comme si on y était.

Article précédent |

Article suivant |